マダニ感染症「SFTS」が全国で拡大しています。春から秋にかけて山や草むらでの活動が増える季節、注意が必要です。

- SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは何か知りたい

- マダニに刺されたときの症状やリスクを理解したい

- 野外活動中やペットとの接触時の予防法を知りたい

この記事では、感染症の基本情報から予防法まで、分かりやすくまとめています。

マダニ感染症「SFTS」とは?

マダニが媒介する感染症「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」は、近年全国で報告例が増えている注意すべき病気です。野外活動やペットとの接触で感染することがあり、正しい知識と予防法が重要です。

SFTSの概要と特徴

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、ウイルスを保有したマダニに刺されることで人に感染する病気です。

感染すると、発熱や倦怠感だけでなく、嘔吐や下痢などの消化器症状、皮下出血や下血などの出血症状、さらには意識障害やけいれんなどの神経症状まで、さまざまな症状が現れることがあります。

症状の現れ方は個人差が大きく、初期は風邪や胃腸炎のような軽い症状だけの場合もあります。

致死率は6.3%から最大30%と報告されており、感染が重症化すると命に関わることもあります。

現在のところ、SFTSを根本的に治療するワクチンや特効薬はなく、症状に応じた対症療法が中心となっています。そのため、感染を防ぐための予防行動が非常に重要です。

感染経路と潜伏期間

SFTSの潜伏期間はおおむね6日から14日で、この期間を経て発症します。

感染経路の主なものは、ウイルスを持ったマダニに直接刺されることですが、近年では発症したペット(犬や猫)から人へ感染するケースや、感染者の血液や唾液を介した二次感染の報告もあります。

特に野外活動中やペットとの接触の後に発熱や倦怠感などの症状が出た場合は、医療機関で状況を伝えて早めに受診することが大切です。

全国の感染状況と拡大傾向

SFTSはこれまで西日本を中心に報告されていましたが、近年では東日本や北海道でも感染例が確認され、全国的に注意が必要な状況となっています。

北海道上陸と過去の拡大状況

2025年7月、北海道で初めてSFTSの感染者が確認されました。対象は道央地域に住む60代の男性で、草むらでの活動中にマダニに刺された可能性が高いとされています。

男性は発熱や下痢などの症状で入院しましたが、現在は回復傾向にあります。

これまでSFTSは主に九州・四国・中国地方など西日本で報告が多く、東日本では感染例が少ない傾向にありました。しかし、近年は静岡県や神奈川県でも感染が確認され、全国的に拡大する傾向が明らかになっています。

参照:https://news.yahoo.co.jp/articles/56c4a66b61d5212b00c5e7a3d26dbf9257ce56d7

2025年最新データ

2025年に報告されたSFTSの患者数は、速報値で全国124人に上り、昨年1年間の累計120人を上回りました。

感染者は28府県で報告されており、特に高知県(14人)、長崎県(9人)、島根県・熊本県・大分県(各8人)、愛知県・鹿児島県(各7人)など、西日本を中心に多くの患者が確認されています。

また、北海道、茨城県、栃木県、神奈川県、岐阜県では初めて感染が報告され、感染地域が全国に広がっていることが分かります。

西日本のマダニのウイルス保有率が高い理由

西日本では、マダニが保有するSFTSウイルスの割合が比較的高いと報告されています。その理由として、温暖で湿度が高く、マダニが繁殖しやすい気候条件が挙げられます。

また、農作業や野山での活動が多いことから、人との接触機会も増え、感染リスクが相対的に高くなっています。

このため、西日本地域での野外活動時は、服装や虫よけなどの予防対策を特に徹底することが推奨されています。

マダニ感染症で出る症状

マダニに刺されることで感染する病気は、症状の現れ方が多岐にわたり、軽症から重症まで幅があります。早期に症状を把握し、適切な対応を取ることが重要です。

SFTSの症状と重症化リスク

SFTSに感染すると、6日から2週間の潜伏期間の後に発症することが多く、初期症状は発熱、倦怠感、食欲不振、下痢、嘔吐などの消化器症状です。

さらに、重症化すると頭痛、筋肉痛、意識障害やけいれんなどの神経症状、皮下出血や下血などの出血症状が現れることがあります。

症状は個人差が大きく、初期には風邪や胃腸炎のような軽い症状しか現れない場合もあるため、野外活動後の体調変化には注意が必要です。

SFTSの致死率は6.3%~30%と報告されており、早期受診が重症化リスクの軽減につながります。

その他マダニ媒介感染症

マダニはSFTS以外にもさまざまな感染症の媒介となります。主なものは以下の通りです。

ダニに刺されてから2~8日後に発熱と体幹や四肢に赤い発疹(紅斑)が現れます。刺し口が中心部でかさぶた状になることがあります。

刺された部位を中心に遊走性の紅斑が現れ、発熱、倦怠感、関節痛、頭痛などインフルエンザ様症状が伴うことがあります。症状が進むと全身性に広がり、神経症状や心疾患を引き起こすこともあります。

12~16日後に発熱、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛などが現れ、重症化すると出血症状や呼吸不全を伴うことがあります。

10~14日後に高熱や発疹、刺し口の腫れが特徴で、放置すると重症化することがあります。

感染が疑われるときの受診のポイント

マダニ媒介感染症が疑われる場合は、早めの医療機関受診が重要です。受診時には、以下の情報を医師に伝えると診断に役立ちます。

- 野山や草むらで活動した日付や場所

- 山菜採り、キャンプ、登山、農作業などの具体的な行動

- ダニに刺された可能性があるかどうか

これらの情報を正確に伝えることで、医師は症状と行動履歴を照らし合わせて適切な検査・治療方針を判断しやすくなります。

マダニに刺されないための予防法

マダニに刺されることでSFTSなどの感染症にかかるリスクを減らすには、日常的な予防行動がとても重要です。いくつかのポイントを押さえておきましょう。

服装と行動の工夫

野山や草むらに入る際は、肌の露出をできるだけ避けることが基本です。長袖のシャツや長ズボンを着用し、腕・足・首等の露出をへらしましょう。

草むらで座ったり寝転んだりせず、必要に応じて敷物を使うようにしましょう。

また、明るい色の服装も効果的です。明るい服を切ることで、服についたマダニを発見しやすくなります。

虫よけスプレーの活用

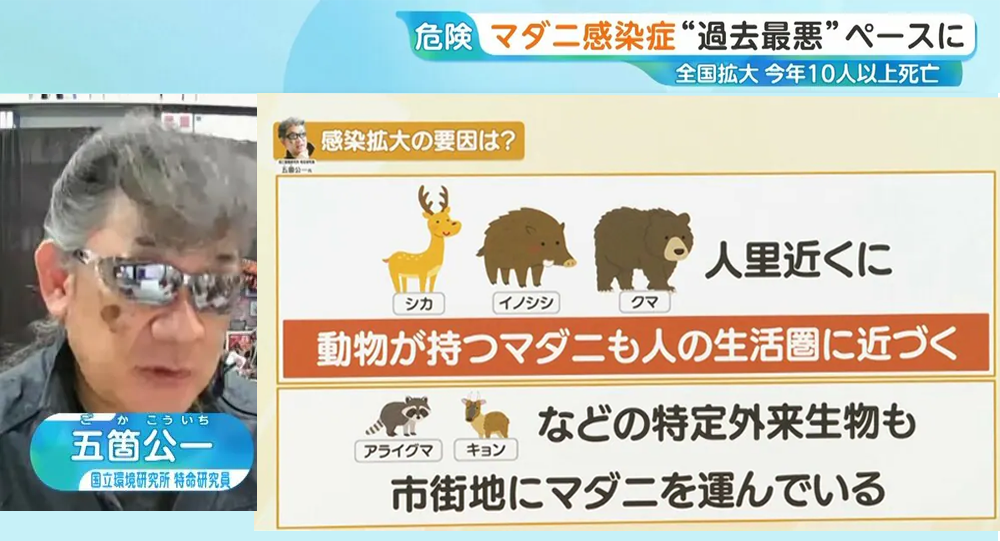

ひるおびに出演されていた国立環境研究所 特命研究員 五箇公一先生によると

市販の虫よけスプレーで、ディートが30%配合されているものはマダニに有効です。

参照:ひるおび

ペットは帰宅後は

散歩や野外活動から帰宅したら、マダニが付いていないかブラッシングやシャンプーで確認しましょう。

また、マダニが体や衣服にも付着していないかを確認することも大切です。

動物病院での予防薬・処方の活用

犬や猫などペットがマダニを媒介することがあるため、動物病院での予防も重要です。

マダニに刺された場合の対応

万が一マダニに刺されてしまった場合は、早期の対応と適切な医療機関での処置が、感染症リスクを減らすために非常に重要です。

刺されたときの注意点

マダニに刺された場合、無理に自分で引き抜くと皮膚内にマダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液が逆流して感染のリスクが高まることがあります。

ですので、皮膚科や外科で安全に除去してもらいましょう。

また、刺された後は体調観察を行い、発熱、頭痛、倦怠感、吐き気、下痢、出血症状などが現れた場合はすぐに受診してください。

刺された直後だけでなく、数週間程度は体調の変化に注意し、少しでも異変があれば医師に相談することが大切です。

医療機関での診察で伝えること

医師が適切な判断をするためには、刺された状況を正確に伝えることが重要です。

①ダニにさされたこと

②野外活動の日時

③場所

④発症前の行動

まとめと注意喚起

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)はマダニが媒介する重症感染症で、全国に拡大しており、今後も発生地域が広がる可能性があります。感染を防ぐためには、日常の予防行動と早期対応が不可欠です。

- 全国での感染拡大:北海道から西日本まで幅広く報告され、今後も新たな地域での発生が懸念される

- 野外活動時の対策:長袖・長ズボンで肌を覆い、明るい服装でマダニを確認、虫よけスプレーを活用

- 帰宅後のチェック:全身入浴・体や衣服の確認、ペットのブラッシングやシャンプー

- ペットからの感染リスク:犬や猫がマダニを媒介する場合があり、予防薬の活用や獣医の相談が有効

- 刺された場合の対応:無理に引き抜かず医療機関で処置、刺された日付・場所・行動履歴を医師に伝える

日常のちょっとした注意で感染リスクは大きく下げられます。野外活動時は服装や虫よけを意識し、万が一刺された場合は早めに医療機関で相談しましょう。

厚生労働省:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html

マダニに注意ダニャン(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000522952.pdf

ダニに注意してください(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/0000164586.pdf

マダニ対策、今できること(厚生労働省):

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/tick-borne-diseases/tick-prevention/20250729-tick-prevention.pdf